ミサ曲ロ短調解析

1.ミサとは 2.ミサの構成 3.ミサの種類 4.ミサ曲の歴史 5.ミサ通常文 6.ミサ曲ロ短調の成立 7.各曲解説

第1部 MISSA

1.Kyrie eleison 2.Christe eleison 3.Kyrie eleison 4.Gloria in excelsis 5.Et in terra pax 6.Laudamus te 7.Gratias agimus tibi 8.Domine Deus 9.Qui tollis peccata mundi 10.Qui sedes ad dextram Patris 11.Quoniam tu solus sanctus 12.Cum Sancto Spiritu

第2部 SYMBOLUM NICENUM

1.Credo in unum Deum 2.Patrem omnipotentem 3.Et in unum Dominum 4.Et incarnatus est 5.Crucifuxus 6.Et resurrexit 7.Et in Spiritum sanctum 8.Confiteor 9.Et expect

第3部 SANCTUS

1.Sanctus

第4部 OSANNA,BENEDICTUS,AGNUS DEI ET DONA NOBIS PACEM

1.Osanna in excelsis 2.Benedictus 3.Osanna in excelsis 4.Agnus Dei 5.Dona nobis pacem

最初におことわりしておきますが、この文書を作成するにあたり、以下の書籍を参考にしました。またこれらの書籍から多数の箇所を引用させて頂きました。改めて著者様に御礼申し上げます。

H.リリング著;「バッハ・ロ短調ミサ曲」 (株)シンフォニア 1979

皆川達夫著;合唱音楽の歴史 全音楽譜出版社 1965

1.ミサとは

ローマ・カトリック教会の典礼には、大きくわけて三つのタイプがあります。その一つはミサ、一つは聖務日課、もう一つは洗礼・聖体・終油などの秘蹟の授与です。最後の晩餐で、イエスが「これは世の中の罪をおって十字架上で死ぬ私の血と肉である。私の死後も、記念してこれを行え」と語りながら、弟子達にブドウ酒とパンを与えました。キリスト教徒達はこの教えを守り、儀式に聖餐を取り行うのを習慣としました。その中心はブドウ酒とパンをキリストの血肉に変ずる<聖変化>の部分と、これを食する<聖体拝領>の部分に置かれますが、その前後にいろいろな祈りや、聖書朗読や信仰告白が折り込まれることによって、やがて今日のミサの形に整えられました。

ミサは公教会典礼の中心に位する祈りであり、バッハのような熱心なキリスト教徒である作曲家たちは、最高の礼拝であるミサのための音楽<ミサ曲>の作曲に惜しみなく全力を傾倒し、沢山の傑作を産み出してきました。キリスト教徒でもない日本の合唱団が優れた作品を歌いたいために、よくミサ曲を取り上げるのは、極めて当然のことなのでしょう。

2.ミサの構成

ミサ曲はミサ式典楽なのですから、ミサ曲を理解しようとするなら祭式との関係・祭式中の位置・各楽曲の意義と内容は知っておいた方が良いと思います。表1をご覧ください。司祭・聖歌隊・会衆が、交互あるいは同時に祈りを唱えたり、歌ったりしながら、表1の上から下へ順にミサが進行します。その中心は、<Ⅳ聖体拝領の儀>にあります。このうち音楽的に豊かなのは、聖歌隊と会衆によって歌われる部分であり、ふつう「ミサ曲」といえば<通常文>と称される五つの章:キリエ、グロリア、クレド、サンクトゥス、アニュス・デイをまとめて作曲された曲を意味しますが、後述するように、キリエならキリエだけというように断片的に作曲されたものも多く、これらもミサ曲に含められています。

なお、(1) Gradualeと(2) Allelujaの2曲は、捧げられるミサの意向によって変化することもあります。たとえば死者のためのミサ(レクイエム)や、苦業、痛悔の色彩が濃いミサでは、(2)Allelujaが歌われないでGradualeとTractusが歌われます。また(3)グロリアも歌われません。反対に、喜悦に満ちた典礼(たとえば復活節)では(1)Gradualeが歌われず、(2)Allelujaが2回歌われます。そして(4)クレドは、かなり大きな祝日以上のときにしか歌われません。

また、ミサと並ぶ大きな典礼である<聖務日課>は、司祭・修道士が毎日それぞれ一定の時間に執り行う祈りで、時間によって朝課(マトゥティヌム)、三時課(テルツィア)、晩課(ヴェスペレ)、終課(コンプレトリウム)などにわかれています。これらの祈りも、モンテヴェルディなどの作曲家達の作曲の対象となっています。

(表1)

| |

主に司祭 |

聖歌隊 |

会衆 |

Ⅰ入祭の儀

|

入祭祈願 |

Introitus

- |

キリエ

グロリア(3)

|

Ⅱことばの祭儀

|

朗読:書簡

朗読:福音(共同祈願)

|

Graduale(1)

Alleluja(2)

-

|

クレド(4) |

Ⅲ聖体祭儀

|

奉納祈願

叙 唱

典 文

|

Offertorium

-

|

サンクトゥス

|

Ⅳ聖体拝領の儀

|

主の祈り

聖体拝領祈願

|

-

Communio

|

アニュスデイ

|

| Ⅴ閉祭の儀 |

イテ・ミサ・エスト |

- |

デオ・グラツィアス |

3.ミサの種類

1958年のローマの聖座より示された<聖音楽と聖典楽に関する指針>にはこうあります。

「ミサには、missa in cantu(歌唱ミサ)とmissa lecta(読唱ミサ)の2種類がある。執行司祭がルブリカ(典礼注規)に示されている個所をその通り実際に歌って行なうならば、そのミサは in cantu(歌唱ミサ)といわれる。そうでなければ lecta(読唱ミサ)といわれる。さらに歌唱ミサは、聖職者の参加を伴って行なわれるならば、missa solemnis(荘厳ミサ)と称せられ、聖職者の参加なしで行なわれるならば、missa cantata(歌ミサ)と称せられる。」

┏荘厳ミサ

┏歌唱ミサ┫

ミサ┫ ┗歌ミサ

┗読唱ミサ

(1)荘厳ミサ

司祭:入祭・奉納・聖体拝領の3祈願、叙唱、主の祈り、グロリアとクレドの発唱、各種応答

助祭:聖福音書

副助祭:書簡

聖歌隊(会衆):ミサ固有唱・通常唱と各種応答を歌います。

ミサのあいだ香を使用します。

(2)歌ミサ

司祭:荘厳ミサにおける助祭・副助祭による歌唱部分も歌います。

聖歌隊(会衆):ミサ固有唱・通常唱と各種応答を歌います。

(3)読唱ミサ

司祭・会衆が、ミサ楽曲部分を歌わないで、その歌詞である典礼文を唱えたり、読んだりして挙行します。

大ミサ・小ミサという分類もありますが、これは歌唱ミサを便宜上分けただけものです。なお、小ミサ曲とは、ルター派礼拝でキリエとグロリアだけの通作曲を意味する用語でもあります。バッハのミサ曲F・A・g・Gの4曲はこの意味での小ミサ曲に属し、ミサ曲ロ短調やヴェートーヴェンの荘厳ミサ曲は大ミサ曲といえます。

4.ミサ曲の歴史

ミサの典文(カノン)が現在のそれのように確立したのは、5世紀末であり、ミサ全体の典礼文が現在のようになったのは6~7世紀、すなわちグレゴリウスの時代からであろうといわれています。その時代には、通常、一人の司式司祭、それを補佐する二人の聖職者、聖歌隊、会衆によってミサが執り行われていました。そのミサで歌われていたのが<グレゴリオ聖歌>です。

ミサ典礼の定着期は8~11世紀頃で、ミサ通常文を歌詞とする会衆用の歌は、最初それぞれ一つあるいはごく小数の旋律を有する平易で素朴なものだったらしいです。でも大きな祝日では荘厳に歌う必要から、変奏ふうに修飾拡大したり新作したりしたようです。アニュス・デイが加わり、大祝日にはクレドも歌われるようになって、今日のミサの全楽曲が揃うのでした。

グレゴリオ聖歌の実例を(譜例1)に示します。これは11世紀の旋律で、聖母マリアの祝日のミサに歌われるものです。「Kyrie aleison」が3度歌われ、次に「Christe eleison」が3度歌われ、最後にもう一度「Kyrie eleospn」が3度歌われています。歌ってみるとわかりますが、「eleison」の「-le-」にアクセントがくるようになっており、ミサ曲ロ短調でもバッハは忠実にそれを守っています。

(譜例1)

グレゴリオ聖歌式ミサ曲に新しい旋律や歌詞を同時的に付加するというポリフォニー技法は、12世紀頃よりGradualeやAllelujaの独唱者歌唱部分の音楽的修飾から発展を開始しました。13世紀の資料によると、キリエとグロリアの一体化や、キリエ、グロリア、サンクトゥス、アニュス・デイの組化が認められますが、作曲家がミサ通常文全体をポリフォニックに作曲し始めたのは、14世紀以来のことです。

キリエからアニュス・デイまで、ミサ通常文部分を一貫して作曲した最初の作曲家はギョーム・ド・マショー(1300頃フランス)であり、この構成法はのちのミサ曲の規範となり、ジョスカン・デ・プレ、パレストリーナ、ラッススたちのポリフォニー・ミサ曲はもとより、バッハ、モーツァルト、ヴェートーヴェンたちのミサ曲、さらにはストラヴィンスキーやプーランクらのミサ曲にまで、直接・間接に受け継がれています。

5.ミサ通常文

(1)キリエ

Kyrie1 eleison2 主よ1、憐れみたまえ2。

Christe1 eleison2 キリストよ1、憐れみたまえ2。

Kyrie1 eleison2 主よ1、憐れみたまえ2。

それぞれの祈りは3回ずつ唱えられます。まん中が"Christe"に代わったのは六世紀末とも八世紀末ともいわれていますが、これは「主」すなわち「キリスト」という一種の説明句です。なお「Kyrie」のみがギリシャ語の「Kyrios(主)」からきていますが、この祈りは短く定型的なものであるため、初代教会時代に用いられていたキリストに対する独特な呼びかけがそのまま用いられました。ラテン語であれば「Domine」となります。

(2)グロリア

Gloria1 in2 excelsis3 Deo4.

いと高きところに3 います2 神に4 栄光があるように1 。

Et1 in2 terra3 pax4 hominibus5 bonae6 voluntatis7.

そして1 地上3 には2 平和が4 善6意の7 人にあるように5 。

Laudamus1 te2, benedicimus3 te4,

あなたを2 ほめ1 、あなたを4 たたえ3 、

adroamus1 te2, glorificamus3 te4.

あなたを2 おがみ1 、あなたを4 あがめます3 。

Graitias1 agimus2 tibi3 propter4 magnam5 gioriam6 tuam7.

あなたの7 偉大なる5 栄光の6 ゆえに4 、あなたに3 感謝し1 たてまつります2 。

Domine1 Deus2, Rex3 caelestis4, Deus5 Pater6 omnipotens7.

主なる1 神よ2 、天上の4 王よ3 、全能の7 父なる6 神よ5 。

Domine1 Fili2 unigenite3, Jesu Christe.

主の1 ひとり3 子2 なるイエス・キリストよ。

Domine1 Deus2, Agnus3 Dei4, Filius5 Patris6.

主なる1 神2 、神の4 小羊3 、父の6 御子よ5 。

Qui1 tollis2 peccata3 mundi4, miserere5 nobis6.

世の3 罪を4 とり除く2 方よ1 、私たちを6 憐れんで下さい5 。

Qui1 tollis2 peccata3 mundi4, suscipe5 deprecationem6 nostram7.

世の3 罪を4 とり除く2 方よ1 、私たちの7 祈りを6 聞いて下さい5 。

Qui1 sedes2 ad3 dexteram4 Patris5,miserere6 nobis7.

父の5 右4 に3 座っておられる2 方よ1 、私たちを7 憐れんで下さい6 。

Quoniam1 tu2 solus3 sanctus4, tu5 solus6 Dominus7.

あなた2 だけが3 聖なる4 方であり1 、あなた5 だけが6 主7 であり、

Tu1 solus2 Altissimus3, Jesu Christe,

あなた1 だけが2 至高の方だから3 イエス・キリストよ。

Cum1 Sancto2 Spiritu3,in4 gloria5 Dei6 Patris7, amen.

聖2 霊3 とともに1 父なる7 神の6 栄光の5 うちに4 、アーメン。

この章は、キリスト降誕のとき天軍・天使たちによって歌われたといわれる「栄光あれ」(ルカ伝2・14)から始まる大賛歌であり、その内容は、次のように聖三位を賛美する歌となった祈りです。

聖1位 御父へ:Grolia~

聖2位 御子へ:Domine Fili~

聖3位 聖霊へ:Cum Sancto Spiritu~

キリエは救いの嘆願ですが、グロリアはそれと対照的に救われた者の喜びの歌、歓喜の頌歌であるといわれています。

パレストリーナ・スタイルの多声ミサ曲では、ミサ典礼で行なわれる正式のやり方(司式司祭が"Gloria in excelsis Deo"とグレゴリオ聖歌の旋律で歌い、後を聖歌隊や会衆が続ける)を意識して、第1節以降から作曲されたものが多いとのことです。

(3)クレド

Credo1 in unum2 Deum3.

私たちは信じます1 、ただ一人の2 神を3 。

Patrem1 omnipotentem2,

全能なる2 父を1 、

factorem1 caeli2 et terrae3, visibilium4 omnium5 et invisibilium6.

天と2 地と3 そして全て5 見えるものと4 見えないものを6 創造された1 方を。

Et in unum1 Dominum2, Jesum Christum,

(私たちは信じます)唯一の1 主2 イエス・キリストを、

Filium1 Dei2 unigenitum3, et ex Patre4 natum5 ante6 omnia7 saecula8.

全ての7 世8 に先がけて6 父4 より生まれた5 神の2 ひとり 子1 を。

Deum1 de2 Deo3; Lumen4 de Lumine; Deum5 verum6 de Deo7 vero2;

(キリストは)神3 からの2 神1 、光からの光4 、 真の8 神7 からの真の6 神5 、

genitum1 non factum2; consubstantialem3 Patri4,per quem omnia5 facta6 sunt.

られずして2 生まれ1 、全てのものを5 造られた6 父と4 同体である3 。

Qui propter1 nos2 homines3

私たち2 人間の3 ために1 、

et1 propter2 nostram3 salutem4, descendit5 de6 coelis7.

また1 私たちの3 救いの4 ために2 天7 から6 下られた5 。

Et incarnatus1 est2 de3 Spritu4 Sancto5, ex Maria6 Virgine7;

聖5 霊4 により3 処女7 マリアから6 生を1 うけ2、

et homo1 factus2 est.

そして人1 が造られた2 。

Crucifixus1 etiam2 pro3 nobis4; sub5 Pontio Pilato

"Pontio Pilato"のもとで5 私たち4 のために3 十字架に1 つけられ2、

passus1 et sepultus2 est.

苦しみを受け1 葬られた2 。

Et1 resurrexit2 tertia3 die4 secundum5 Scripturas6;

そして1 聖書に6 記されているように5 三3 日目に4 よみがえり2 、

et ascendit1 in caelum2; sedet3 ad dexteram4 Patris5;

天に2 昇られ1 父なる6 神の5 右に4 座られた3 。

et iterum1 venturus2 est cum3 gloria4 judicare5 vivos6 et mortuos7;

栄光4 のうちに3 再1 来して2 生きる者と6 死ぬ者を7 裁き5 、

cujus1 regni2 non3 erit4 finis5.

彼の1 統治する国は2 終わり5 なく3 続くだろう4 。

Et in Spiritum1 Sanctum2,Dominum3 et vivificantem4;

(私たちは信じます)聖1 霊2 、生命の4 与えぬしを3、

qui ex1 Patre2 Filioque3 procedit4.

(聖霊は、)父と2 子3 から1 出給い4 、

Qui cum1 Patre2 et Filio3 simul4 adoratur5 et conglorificatur6,

父と2 子3 とともに1 誉められ5 かつ4 讃えられ6 、

qui locutus1 est per2 Prophetas3.

預言者達3 によって2 語られた1。

Et unam1 Sanctam2 Catholicam3 et Apostohcam4 Ecclesiam5.

(私たちは信じます)唯一の1 聖なる2 公の3 信徒の4 教会を5。

Confiteor1 unum2 Baptisma3 in remissionem4 peccatorum5.

私は罪の5 許しのためである4 唯一の2 洗礼を3 認めます1。

Et expecto1 resurrectionem2 mortuorum3,et vitam4 venturi5 saeculi6.

そして死者の3 よみがえりと2 来5 世の6 生命を4 待ち望みます1。

Amen.

アーメン。

ミサ式典中に行なわれる書簡や福音の朗読で、神の言葉を聞いた信徒がすべての啓示を心に入れ、喜んでそれを認め、信仰を告白・宣言するのがこのクレド(信仰宣言)です。この内容は、以下に示すように聖三位にあてられた部分と、教会にあてられた部分とからなり、冒頭にのみある"Credo"(我信ず)は、この4つの部分全てにかかっています。

御父へ:Credo in unum Deum ~

御子へ:(Credo) Et in unum Dominum Jesum Christum ~

聖霊へ:(Credo) Et in Spiritum Sanctum ~

教会へ:(Credo) Et unam Sanctam Catholicam ~

(4)サンクトゥス

Sanctus1, Sanctus, Sanctus,

聖なるかな1 、聖なるかな、聖なるかな、

Dominus1 Deus2 sabaoth3.

万軍の3 主である1 神2 。

Pleni sunt1 caeli2 et terra3 gloria4 tua5.

天と2 地は3 その方の5 栄光で4 満ちている1 。

Osanna in excelsis1.

いと高きところに1 オザンナ!

Benedictus1 qui2 venit3 in nomine4 Domini5,

恵まれたものよ1 、主の5 み名において4 くる3 ものは2 。

Osanna in excelsis1.

いと高きところに1 オザンナ!

この章は、サンクトゥスで始まる前半と、ベネディクトゥスから続く2つの部分からなっています。前半は、天国で天使たちが神の栄光に満たされながら歌っていたといわれるイザヤの見た幻の聖歌であり、後半はエルサレムへ入城したイエス・キリストを歓呼して迎えた民衆の歌です。

この意味から、前半には天上の声と地上の声とが交錯したような神秘さ、荘厳さが見られ、後半にはイエスへの内的な挨拶と礼拝の静けさが見られ、オザンナと呼ばれる群衆の歓呼には熱列さの見られる曲が多くなっています。なお"Osanna"は、ヘブライ語の歓呼の言葉である"Hosanna"そのままです。

(5)アニュス・デイ

Agnus1 Dei2, qui3 tollis4 peccata5 mundi6,

神の2 小羊よ1 、世の6 罪を5 とり除いてくださる4 方よ3

miserere1 enobis2.

私たちを2 憐れんでください1 。

Agnus1 Dei2, qui3 tollis4 peccata5 mundi6,

神の2 小羊よ1 、世の6 罪を5 とり除いてくださる4 方よ3

miserere1 enobis2.

私たちを2 憐れんでください1 。

Agnus1 Dei2, qui3 tollis4 peccata5 mundi6,

神の2 小羊よ1 、世の6 罪を5 とり除いてくださる4 方よ3

dona1 nobis2 pacem3.

私たちに2 平和を3 お与え下さい1 。

「パンを裂く」ことは、初代教会時代から重要な儀式であって、それ自体にかなり時間がかかっていました。そこでその儀式の間に一つの曲を歌うようになり、それがこのアニュス・デイです。パンを裂くことには、キリストの十字架上の死という象徴的な意味もあるので、感動的な深い祈りの雰囲気をかもし出す曲が多いようです。

6.ミサ曲ロ短調の成立

バッハは、ミサ曲ロ短調を以下の4つの部分から構成しています。

第1部 MISSA

Kyrie

1.Kyrie eleison

2.Christe eleison

3.Kyrie eleison

Gloria

4.Grolia in excelsis

5.Et in terra pax

6.Laudamus te

7.Gratias agimus tibi

8.Domine Deus

9.Qui tollis peccata mundi

10.Qui sedes ad dextram Patris

11.Quoniam tu solus sanctus

12.Cum Sancto Spiritu

第2部 SYMBOLUM NICENUM

1.Credo in unum Deum

2.Patrem omnipotentem

3.Et in unum Dominum

4.Et incarnatus est

5.Crucifixus

6.Et resurrexit

7.Et in Spiritum sanctum Dominum

8.Confiteor

9.Et expecto

第3部 SANCTUS

1.Sanctus

第4部 OSANNA, BENEDICTUS AGNUS DEI ET DONA NOBIS PACEM

1.Osanna in excelsis

2.Benedictus

3.Osanna in excelsis

4.Agnus Dei

5.Dona nobis pacem

それぞれを構成する楽曲の中には、30数年の間に作曲された他の曲の転用が多くみられ、また第1部の[MISSA]はミサ曲ロ短調の完成より15年も前に作曲されたことが明らかであるため、4つの個別な楽曲の集合にすぎない、という意見がありました。しかし今日では、いくつかの根拠から、ミサ曲ロ短調はバッハ自身の構想による「通作ミサ曲」であることが認められています。

ところで、バッハは何故カトリックのミサ曲を作曲したのでしょうか?

通作ミサ曲を礼拝で用いる習慣は、バッハの属するルター派には存在しません。したがってこの作品の形態は、カトリックの礼拝を志向するように見えます。ですが、バッハがこの時期に特にカトリック教会のために筆をとったと推測する根拠もありません。また、この作品は全体の長さや細部の特徴、さらには上記した分割の仕方が純粋なカトリック教会音楽から逸脱している、という指摘もあります。したがってミサ曲ロ短調は、晩年のバッハがカトリックとプロテスタントを超える汎宗教的態度で創った作品とみるのが、今日の通説となっています。

またミサ曲ロ短調は、バッハ自身によって演奏されたのが確認されるのは[SANCTUS]だけであり、他の曲はバッハの生前には演奏されませんでした。普通なら演奏されるのが作曲家の喜びであり、そのために作曲するはずですが、これは一体なぜでしょう。

年老いて眼の病気にも悩むバッハは、彼の芸術の集大成にかかっていました。そして彼自身の芸術の中での不動の位置を与え、モニュメントとして後生に残すために、器楽の領域では「フーガの技法」を、声楽の領域では「ミサ曲ロ短調」を作曲したのだと思います。その間接的な証拠として、[Gratias agimus tibi](譜例2)と[Dona nobis pacem](譜例3)のバッハ自筆スコアを参照ください。違いがお分かりでしょうか。

(譜例2 Gratias agimus tibi)

(譜例3 Dona nobis pacem)

素人目にも明らかなのが2分音譜の縦線の書き方です。前者はまるで「9」のように白丸の右肩から下へ延びていますが、後者は白丸の中間当たりから下へ延びています。前者が若い頃に書かれた譜面であることは確実ですが、後者はいつ頃書かれたのでしょうか。晩年に作曲されたことが明らかな「フーガの技法」の自筆スコアでは、2分音譜の縦線は白丸の中間から下へ延びているとのことです。しかも絶筆と言われているBACHのテーマが始まる部分で・・・。つまり少なくとも[Dona nobis pacem]は、バッハの晩年に作曲されたのですからバッハの「白鳥の歌」ともいえるでしょう。

7.各曲解説

各曲の解説に先立って、私の仮説を一つ頭の隅に置いて戴けると嬉しいです。それは、バッハはこのミサ曲ロ短調で「3と4の融合」をテーマとしているのではないか、という仮説です。なおキリスト教では、3は三位一体を意味するため神の世界を表わす数であり、4は我々人間の世界を表わす数です。また7という数は、3+4でもありますが、ラッキーセブンとしても有名なように、神の恵を示す聖数としてキリスト教では重要な数です。さらに、9(3+3+3),27(3×3×3),12(3×4)も覚えておいてください。

一つ例を挙げてみましょう。ミサ曲ロ短調の各楽章はいくつあるでしょうか?[Kyrie]が3曲、[Gloria]が9(3+3+3)曲で、第1部[MISSA]は合計12(3×4)曲、第2部[SYMBOLUM NICENUM]は9(3+3+3)曲、第3部と第4部の合計が6(3+3)曲、全曲で27(3×3×3)曲となります。3の3乗ということで、キリスト教では27は最も神に近い数と考えられているようですが、バッハがミサ曲ロ短調を27の曲数としたのはそれが頭にあったからではないでしょうか。

第1部 MISSA

バッハは[Kyrie]と[Gloria]からなるこの[MISSA]を、1733年7月以前に作曲しています。しかしミサ曲ロ短調としてまとめられるのは、それから約15年後のことです。

<Kyrie>

1.Kyrie eleison 4/4 拍子 ロ短調 合唱

2.Christe eleison 4/4 拍子 ニ長調 二重唱(S1,S2)

3.Kyrie eleison 4/2 拍子 嬰ヘ短調 合唱

バッハはミサ本文に従って、[Kyrie]を三つの大きな楽章に分けて作曲しています。いずれも我々人間の祈りであるため、4拍子で作曲されています。またキリストへの祈りの二重唱を中心として、前後に合唱を配置した3曲のシンメトリー構造となっています。

(1)Kyrie eleison

Kyrie1 eleison2 主よ1、憐れみたまえ2

バッハはこの楽章を、ホモフォニックな4小節の導入部(譜例4)と、それに続く壮大なフーガとで作曲しています。このように同一テキストを異なる音楽で解釈しているのは、このミサ曲の中では他に[et expect]があるだけなので、一際目立っています。さらに興味深いのは、合唱とオーケストラのトゥッティで開始していることです。バッハの他のオラトリオ作品にはこのようなものは無いそうです。

(譜例4)

いつもならば、これに続く第5小節目を第1小節として開始するはずのバッハですが、このように特別な4小節を付加したのですから、バッハにとってそこには大きな意味があったに違いないと思います。それを考察してみましょう。

この4小節全体で"Kyrie"は3回聞こえますが、これは"Kyrie eleison"が3回唱えられるミサに従った定石通りです。しかし、"Kyrie"と"eleison"ではその聞こえ方が異なっています。"Kyrie"は1回目は5声部で、2回目と3回目は3声部で歌われていますが、"eleison"は7(3+4)回聞こえ、第1小節と第2小節でS1とS2によってア・カペラで歌われる2回と、第4小節のアウフタクトで全員が参加して歌われる1回の合計3回が特に大きく聞こえます。すなわち、音量としては"Kyrie"は1回目が最も大きく、"eleison"は3回目が最も大きいのです。最後の第4小節では、h-moll(ロ短調)の下降音階が16符音符で第1Vnで奏され、最後はF#(嬰ヘ長調)の明るいドミナントで段落を告げます。

これから推察されるバッハの意図は明らかでしょう。すなわち、天上にまで届けとばかりに"Kyrie"(主よ)と呼び掛け、"eleison"(憐れんで下さい)と懇願すれば、主はその憐れみを必ず保証して下さる、という信仰告白なのです。なお、この威厳のある終止に大きく寄与している第4小節の第1Vnの下降音階が、[SYMBOLUM NICENUM]の第1曲[Credo in unum Deum]における第1小節の通奏低音の動きに酷似していることも、その間接的な証明になるかもしれません。

4小節の中に3回の"Kyrie"が歌われ、"eleison"は7回歌われます。すなわち、我々人間の世界(4)と神の世界(3)が融合(4+3)することで、神の恵み(7)=憐れみがもたらされるのです。

なお、BACH=2+1+3+8=14であるため、バッハはこの数をしばしば曲中に用いていることはマタイ受難曲の時にも述べましたが、この第1曲を演奏する声部の数は14であり、"Kyrie eleison"とバッハ自身も歌っていることを示していると私は思います。

この4小節に続くフーガの主題(譜例5)は、第1~3小節の通奏低音動向から導き出されたものです。

(譜例5)

この主題は(a)~(d)に示す4つの構成要素から成立しています。

(a) "Kyrie"の付点リズム

これは、第1小節(譜例4)の"Kyrie"のリズムを縮小したものです。

(b) 半音階的にh-cis-d-dis-eと進む上昇線と、それに続く下降動向の中の上昇線(ais-h)は、第1小節と第2小節のバス動向に基づいています。また下降動向は、クロマティック進行に更にcとaisを加えています。つまり"eleison"の独特な表現の中には、aisからeまでの7(3+4)つの音全てが満たされていることになります。また前に述べたように、アクセントは必然的に-le-に来るように作られています。さらに下降動向には、c音が「ナポリの6」として用いられ、深い陰影が与えられています。

(c) ais-gの7(3+4)度の跳躍

"eleison"に満たされた7(3+4)つの音を一挙に飛び越えるこの7(3+4)度の跳躍によって、豊かな表情が与えられ、その第3小節目には"Kyrie" の言葉が付けられています。

(d) 2個の8分音符からなり、半音だけ下降する動機(g-fis)

例えば上の1小節目3拍裏から始まるこの動機はバッハがしばしば用いるものであり、もし楽器で奏されるならスラーが記され、前の8分音符がアクセント気味に奏されるものであって、「溜め息の音型」と称されています。

「溜め息の音型」は、例えばカンタータ第131番(BWV131)(譜例6)で見られますが、そこでは"Flehen"(哀願)という言葉と結びついています。またモテットBWV226(譜例7)では、"Seufzen"(溜め息)という言葉と結びついています。

(譜例6 BWV131)

(譜例7 BWV226)

譜例5の主題に対して、バッハは対立する副主題を用いています。その副主題は、譜例5の Fl1 の7-8小節に示される長く伸びる音からなるシンコペーション(fis-eis-fis)で、半音下がった後元の音に戻るものです。先ず前奏では各楽器間でこの二つの主題の掛け合いが聞こえ、次いで Tenore と Ob1 とが掛け合い、合唱の声部どうしの掛け合いに移行します。第81小節の Bass の主題では Ob1 と Fl1 が副主題を受け持っています。

(2)Christe eleison

Christe1 eleison2 キリストよ1、憐れみたまえ2

[Kyrie]の第2曲目に、バッハは[Christe eleison]を二重唱として配置しました。これは、神の第2の個性としてのキリストを象徴しています。

この楽章は、両側の[Kyrie eleison]とは異なり、16分音符、16分3連符、シンコペーション、タイで結ばれた音符などで特徴付けられる律動的な音楽であり、バッハは多様な主題と律動的な活気を与えることで、[Kyrie eleison]の集中性の高い音楽と対照させています。

ただ前曲との一貫性をもたせるためか、第50~51小節と第67小節にある"eleison"に前述の「溜め息の音型」(譜例8)が見られますが、前曲ほど強烈なものではなく控え目に書かれています。この音型は、半音下がった後元の音に戻る第1曲の「副主題」が変形したものと捉えることも可能でしょう。

(譜例8)

すなわち、この楽章では溜め息や嘆願の成分は背後に押しやられ、代わりに確信と喜びに満ちた気分が現われています。それはキリストによって保証された、神の恩寵の約束を信じることを意味しているのでしょう。声楽の部分を閉じるにあたって、この楽章のこの表情特質は、通奏低音のオルゲルプンクトと、Vnのシンコペーションで始まる鋭い入り(譜例9)によって明白となっています。

(譜例9)

なお、前奏と後奏には喜びに満ちた弦楽がそれぞれ9(3+3+3)小節現れ、Vnの音型はアーチ型を描き、Continuo には8分音符中に2つの16分音符が現われます(譜例10)。これは、[Gloria]の第1曲[Grolia in excelsis]と第11曲[Cum Sancto Spiritu]を暗示しているように思われてなりません。

(譜例10)

(3)Kyrie eleison

Kyrie1 eleison2 主よ1、憐れみたまえ2

この楽章は、16世紀の教会音楽の伝統的な様式である「古様式」(Stile antico)で作曲され、Alla breve(速い2/2拍子の意味、もとは4/2拍子のことをいった)の指示と2分音符で記譜されています。編成もパレストリーナ時代のモテットを反映し、通奏低音は別として楽器はオブリガート機能はもたず4声の合唱声部をなぞって進行しています。合唱声部の動向もまたルネッサンス声楽曲の対位法的技法に立ち、線的で全音階的な書法がこの楽章を特徴付けています。しかしバッハは様式コピーをやっているのではなく、伝統的な作曲上の模範の上に彼自身の主張を織り込んでいます。

たとえば譜例11に示すフーガの主題の後半では、"eleison"の言葉に付けられた音の流れは「アーチ型のフレーズ」を描き、16世紀のモテット様式における常套方式を採用しています。しかし主題頭部(譜例11)では、1拍目で確立された嬰ヘ短調が出し抜けに変身して、第二の和音として「ナポリの6」が使用され、それによって軌道外に放り出された調性の秩序は、その後に導入された転調の継続があって初めて、再び主調へ戻ります。

(譜例11)

この「ナポリの6」の使用、譜例12の第15~17小節Sopranoなどにみられる「副主題」の頻繁な使用によって、第1曲との関連付けがなされています。

(譜例12)

また、第17小節の通奏低音と Tenore 、第28小節の通奏低音と Bass に、半音階的に上昇する動機(譜例13)が現れています。これは、第1曲第1~3小節の通奏低音動向から導き出されたと考えられます。この音型は、[SYMBOLUM NICENUM]のいくつかの楽章にもみられます。

(譜例13)

これらの類似点により、この楽章のフーガ主題は第1曲のフーガ主題の緊張感を反映しているといえます。またメリスマ的な継続進行には、[Christe eleison]の解きほぐされた気分が反映され、また主題冒頭の3個の2分音符のゆるぎない強固な感じは、第1曲冒頭の4小節の信仰告白的性格をもっています。なお、このフーガ主題は、12(3×4)回表われます。

しかしやがて、バッハはこの楽章の客観性や厳格さから突然離脱し、第31小節の Bass から始まる高音域でのシンコペーションの入り(譜例14)によって音楽は新たな次元となっています。この入りは、いわば歓声をあげているようであり、さらにアーチ型の音型となって次の[Gloria]へ向けて徐々に高まっています。

(譜例14)

なお、このシンコペーションの入りは、先ず第11小節でベースに現われますがアーチ型の音型へは続きません。アーチ型の音型に続くシンコペーションは第22小節で Tenore が真っ先に歌いますが、 Soprano は準備ができずについて行けず、 Alto が第24小節で「まだよ」とたしなめ、 Tenore は仕方なく第25小節で Alto を模倣しますが、待ちきれず第26小節で「イヤイヤ」をしているかのようです。そしていじけた Tenore が第29小節で低い音からフーガ主題を始めると、第31小節で Bass が「さあ、いくぞ」とシンコペーションに入り、 Tenore は続く第32小節でようやく勝ち誇ったように"Kyrie"と歓声をあげるのです。

<Gloria>

[Kyrie]に比べて[Gloria]のテキストは極めて長大ですが、バッハはそれを9曲に分けています。第4,5曲は、キリスト生誕の前夜の天使の賛歌(ルカ2-14)であり、これを序曲と考えると次のようなシンメトリー構造が現われます。

4.Gloria in excelsis 3/3拍子 ニ長調 合唱

5.Et in terra pax 4/4拍子 ニ長調 合唱

┏━ 6.Laudamus te 4/4拍子 イ長調 独唱(S2)

┏━┫

┃ ┗━ 7.Gratias agimus tibi 4/2拍子 ニ長調 合唱

┃ ┏━ 8.Domine Deus 4/4拍子 ト長調 二重唱(S1,T)

╋━╋━ 9.Qui tollis peccata mundi 3/4拍子 ロ短調 合唱

┃ ┗━10.Qui sedes ad dextram Patris 6/8拍子 ロ短調 独唱(A)

┃ ┏━11.Quoniam tu solus sanctus 3/4拍子 ニ長調 独唱(B)

┗━┫

┗━12.Cum Sancto Spiritu 3/4拍子 ニ長調 合唱

開始の2曲(6,7)と終曲の2曲(11,12)は、ともに合唱の賛歌を従えたアリアで構成されています。ともに単声のアリアが不滅の神を象徴し、その栄光はトゥッティのオーケストラと合唱の賛歌によって賞賛されます。中央には三位一体の象徴として3楽章の嘆願が続き、その中心には第9(3+3+3)曲の合唱が、磔刑を象徴して配置されています。

(4)Gloria in excelsis

Gloria1 in2 excelsis3 Deo4.

いと高きところに3 います2 神に4 栄光があるように1 。

3本のトランペットと、金管・木管・弦の3つのグループが、3拍子でニ長調のドミソの3和音を輝かしく演奏します。また、たとえば第17~24小節のトランペットには、3回にわたる2小節ずつの反復進行とヘミオラ(2小節を3拍子にとる)による段落(譜例15)が作られ、この音型は第56~64小節及び第93~100小節にも現われます。このように3回の反復進行とヘミオラ(3)が3回繰り返され(3+3+3)、第5曲へとつながっています。

この氾濫する「3」の数は、"Grolia in excelsis"という歌詞の意味からくる「神」を象徴するものに他なりません。なお、"excelsis" (高いところ)という語には、第94小節のS1にみられるように極端に高い音が付けられています。

(譜例15)

(5)Et in terra pax

Et1 in2 terra3 pax4 hominibus5 bonae6 voluntatis7

そして1 地上3 には2 平和が4 善6意の7 人にあるように5

ひとしきり神の栄光の賛美がくりひろげられると、ちょうど 100小節目で音楽はぴたりと静まり、調性はニ長調からト長調へ下ってゆきます。活発に動いていた通奏低音も鎮まり、「地には平和」の音楽がしめやかに流れます。それまでの3拍子は突然4拍子に変わり、バッハはこれにより「地」を象徴しています。天使の吹くトランペットも鎮まり、声部の総数は「14」となっています。これは、平和を願う人々の一人にバッハがいることを示すと解釈されます。なお、詩篇第 100篇の冒頭には、「全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ」とあるのは偶然でしょうか。

曲は途中でニ長調に戻り、トランペットが再帰するうちに音楽は大きく盛り上がって、最後の和音に到達します。つまり、4拍子の中に天使の吹く3本のトランペットが加わり、地上の平和(4)と神の栄光(3)とが結合されるわけです。

なおバッハは、第4曲と第5曲を1740 年に同名のカンタータ第191番(BWV191)に転用しています。第5曲ではフーガ主題の"hominibus"に付点リズムが用いられていますが、BWV191では付点なしのリズムとなっています。

(6)Laudamus te

Laudamus1 te2, benedicimus3 te4, あなたを2 ほめ1 、あなたを4 たたえ3 、

adroamus1 te2, glorificamus3 te4 あなたを2 おがみ1 、あなたを4 あがめます3

4つの賛美が独奏Vnと独唱S2の協奏するアリアで奏でられ、弦がこれを背後から支えています。豊かな装飾をもつパッセージが、賛美の熱烈な心を伝えます。独奏Vnと独唱S2ともに格別の技巧が必要とされ、特に独奏Vnの奏でる賛美の歌は、当時としては極端な高音域に昇り、三点イ音の高みにまで到っています(譜例16)。

(譜例16)

(7)Gratias agimus tibi

Graitias1 agimus2 tibi3 propter4 magnam5 gioriam6 tuam7

あなたの7 偉大なる5 栄光の6 ゆえに4 、あなたに3 感謝し1 たてまつります2

この楽章は、第3曲と同様に古様式(Stile antico)をとり、楽器は合唱をなぞっています。二つの主題の"Gratias"と"Propter"はそれぞれ27(3,3,3)回聞こえます。この主題を複数の声部で同時に歌うのは、第40小節のAltoとTenoreだけであり、他は各声部が単独で主題を歌っています。

この楽章は、1731年に初演されたカンタータ第29番(BWV29)「Wir danken dir, Gott」からの転用です(譜例17)。その歌詞は、"Wir danken dir, Gott wir danken dir und verkundigen deine Wunder"「私達は感謝します、神よ、私達はあなたに感謝しあなたの偉大さを告げます。」ですから、両曲はほとんど同じ意味の歌詞で構成されているのです。

またBWV29では、この曲はオルガン協奏曲とでもいうべき曲の次に歌われますが、そのオルガン独奏の楽章は独奏VnのためのパルティータBWV1006に由来しています。つまり、独奏Vnの楽章の次に歌われる曲という点で、BWV29とこの第7曲とは構成的にも一致しています。この楽章の旋律は、ミサ曲ロ短調の終曲[Dona nobis pacem]にも用いられています。

ミサ曲ロ短調では各曲の作曲年代が広範囲であるため、ミサ曲ロ短調は複数の作品を寄せ集めたものであって、バッハは大作を意図したものでない、という説がありました。しかし、このように一つの旋律が第1部と第4部に現われ、しかもそうしたことで歌詞の意味に統一性が生まれていることから、最近の学説では、バッハがミサ曲ロ短調という大作を今日に残る形でまとめたことには疑いがない、とされています。

(譜例17)

(8)Domine Deus

(A) Domine1 Deus2, Rex3 caelestis4, Deus5 Pater6 omnipotens7

主なる1 神よ2 、天上の4 王よ3 、全能の7 父なる6 神よ5

(B) Domine1 Fili2 unigenite3, Jesu Christe

主の1 ひとり3 子2 なるイエス・キリストよ

(C) Domine1 Deus2, Agnus3 Dei4, Filius5 Patris6

主なる1 神2 、神の4 小羊3 、父の6 御子よ5

バッハはこの部分を第2曲と同様に声楽2重唱で作曲し、三位一体のうちの「神」と「イエス・キリスト」の関係をはっきりと表現しています。(A)と(B)の部分はSoprano1とTenoreで交互に歌われ、異なる歌詞の2重唱となっています。そして後半ではSorano1とTenoreが協調した同じリズムと歌詞で(C)の部分を歌い、二つの神格の同質性を表わしています。(C)の部分で歌われる"Agnus Dei"(神の小羊)は、次曲の[Qui tollis peccata mundi](あなたは世の罪を取り除く方)を予示し、ホ短調から嬰ヘ短調へと転調して第9曲へつながっています。

器楽の部分では、溜め息の音型が鎖のように連結された旋律を奏する独奏Flと、それを弱音器やピチカートで控え目に伴奏する弦楽とで特色付けられています。またVnとVaには明瞭な溜め息の音型が3回現われます(譜例18)。なお、バッハ自筆のFl及びVn2とVaのパート譜には、総譜とは違って部分的にロンバルディックなリズムが書かれているそうです(譜例19)。どちらのリズムで演奏すべきか意見の分かれるところです。

(譜例18)

(譜例19)

またこの曲は、器楽前奏・声楽(A,B)・器楽間奏・声楽(C)の4つの部分からなり、3種類の歌詞が7つの声部で演奏されていることになります。なお、バッハはこの楽章を前述したカンタータ第191番(BWV191)の第2曲に転用しています。その歌詞は[Gloris Patri et Filio et Spiritui sancto](父と子と精霊に栄光あれ)であり、「精霊」の神格が追加されています。そのためか、2重唱の歌詞はSoprano1とTenoreともに同じであり、短調で歌われる(C)の部分は割愛されています。またロンバルディックなリズムは用いられていません。

(9)Qui tollis peccata mundi

Qui1 tollis2 peccata3 mundi4, miserere5 nobis6

世の3 罪を4 とり除く2 方よ1 、私たちを6 憐れんで下さい5

Qui1 tollis2 peccata3 mundi4, suscipe5 deprecationem6 nostram7

世の3 罪を4 とり除く2 方よ1 、私たちの7 祈りを6 聞いて下さい5

前曲の"Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris"「主なる神、神の小羊、父の御子よ」の訴えは、区切りの間をおかず"miserere nobis"「私たちを憐れんで下さい」と"suscipe deprecationem nostram"「私たちの祈りを聞いて下さい」の嘆願に流れ込みます。

この楽章でバッハは、ソプラノにS2のみを指定しています。この指定はクレドの第5曲[Crucifixus]にも見られ、これは明らかに編成の低減(音量の弱小化)を意図しています。このように[Gloria]と[SYMBOLUM NICENUM]のそれぞれに静かな曲を置き、しかもその静かな曲がシンメトリーの中心をなすように構成されています。

この楽章は、1723年に作曲されたカンタータ第46番(BWV46)の冒頭合唱からの転用です。BWV46の歌詞は、"Schauet doch und sehet, ob irgend ein Schmerz sei, wie mein Schmerz, der mich troffen hat"「私にくだされたような苦しみが、またと世にあるだろうか、尋ねてみよ」であり、この歌詞に付けられた曲を、神の小羊への恩寵を切に求める祈りに転義しています。BWV46との格別な相違点は、Vcに独立したパートを与えていることですが、スタカートの4分音符のみで奏され、[Crucifixus]の通奏低音(やはり4分音符のみで奏される)との調和を図るために加えられたと推察されます。なお、それによりこの楽章の器楽部分には4つのリズムが与えられています(譜例20)。

(譜例20)

4つのリズムとは、

3/4拍子の1拍目だけを奏する通奏低音、

3つの4分音符のVc、

8分音符のVnとVa、

16分音符のFl

の4つです。すなわち7(3+4)声部の器楽部分では、スコアの下から上へ向かって1小節中の音符の数が1→3→6と増大し、Flでは12(3×4)となっています。

また合唱部分では、主題に与えられた2つの8分音符の下降音型と、それに続く3つの同音の4分音符、そしてそれに続く6(3+3)度の跳躍後に長く伸びる音が特徴的ですが、この主題は4パートに3回ずつ合計12(3×4)回現われています。

(10)Qui sedes ad dextram Patris

Qui1 sedes2 ad3 dexteram4 Patris5,miserere6 nobis7

父の5 右4 に3 座っておられる2 方よ1 、私たちを7 憐れんで下さい6

この楽章はオーボエ・ダモーレとアルトの二重唱ともいうべき曲です。両者は最初カノン的な絡み合いで始まり、作曲上は異例のことですが、すぐユニゾンとなって進みます。これは歌詞にある父と、その右に座る子を意味し、別々な二人であっても両者は一体であることを示していると考えられます。

この楽章の弦楽部分には、[Kyrie eleison]でみられた「溜め息の音型」が随所に現れ、バッハはそれにpianissimoの指示を与えています。この動きは直前のスタカートの音型から浮き出て、聴く者に特別な情感を与えています。この音型は7(3+4)回現れ、第72小節の7(3+4)回目の次には、スラーのついた8分音符の上昇型(譜例21)が現われます。

この部分は第1曲の[Kyrie eleison]の動きとそっくりです。しかも、その部分の歌詞は"Kyrie eleison"と同じ意味の"miserere nobis"であり、バッハはAdagioの指示を与えて特別の注意を払っています。この"miserere nobis"も7(3+4)回歌われます。

(譜例21)

(11)Quoniam tu solus sanctus

Quoniam1 tu2 solus3 sanctus4, tu5 solus6 Dominus7

あなた2 だけが3 聖なる4 方であり1 、あなた5 だけが6 主7 であり

Tu1 solus2 Altissimus3, Jesu Christe

あなた1 だけが2 至高の方だから3 イエス・キリストよ

ホルンと、2本のファゴットと通奏低音の低音楽器ばかりが用いられ、Bassが独唱します。このように低音ばかりを用いたのは、次の[Cum Sancto Spiritu]との対比を意図していると考えられます。

ホルンの主題(譜例22)は、オクターブの跳躍と前から演奏しても後ろから演奏しても同じ音程の動きで特徴付けられています。誰かさんが「まさこさま音型」と言っていましたが、言い得て妙ですね。この音型は、高みに上がったイエス・キリストの完全性を表わすものでしょう。この主題は第33小節でBassによって途中まで歌われ、その後は通奏低音が受け持って完結されています。そしてこの主題は、多少形を変えながら7(3+4)回現われます。

(譜例22)

またファゴットは、第56小節の上昇音型に続いて高い音域で奏されますが、この部分には"altissimus"(至高の)という歌詞が付けられています(譜例23)。

(譜例23)

"Dominus"(主)は9(3×3)回用いられています。しかもバッハは、第107~108小節では"Quoniam tu solus sanctus, tu"を省略して、"Jesu Christe"のすぐ後に9(3×3)回目の"tu solus sanctus"を続けているのです。すなわち「イエス・キリストだけが主である」と歌詞を改作しています。また9(3×3)回目の"Dominus"には、特に長いメリスマが付けられ、4つの16分音符が3小節連続して9(3×3)拍(譜例24)歌われています。

(譜例24)

(12)Cum Sancto Spiritu

1 Sancto2 Spiritu3,in4 gloria5 Dei6 Patris7, amen.

聖2 霊3 とともに1 父なる7 神の6 栄光の5 うちに4 、アーメン。

[Quoniam tu solus sanctus]の最後の和音に休みなく続き、[Gloria]の最後を飾るこの楽章は、[Gloria in excelsis]と同じく全オーケストラが登場しますが、それ以上に極めて技巧的な曲です。ホモフォニックな冒頭部aに続き、ポリフォニックな合唱フーガbが開始されます。これはaba'b'a'の協奏曲風5部形式をとり、進むにしたがって緊迫感を高めます。この楽章は、後にカンタータ第191番の第3曲に転用されました。

この楽章でも3と4が目につきます。例えば特徴あるBassの8分音符の動き(譜例25)は最初3小節、次は4小節歌われます。また冒頭のa部(1~36小節) は、トランペットの有無で12小節ずつの3部に分かれています。b部(37~67小節)は27(3×3×3)小節と4小節に分かれ、主題が4回、変形主題が3回聞こえます。a'部(68~79小節)は12(3×4)小節あり、b'部 (80~110小節)では主題が4回聞こえ、後半a'部(111小節~)は7(3+4)-4-7(3+4)小節に分かれています。

(譜例25)

第2部 SYMBOLUM NICENUM

ミサ通常文のクレド(信仰宣言)は、ルター派の用語法によって「ニケア信経」と呼ばれバッハもそう称しているので、SYMBOLUM NICENUMと称することとします。このSYMBOLUM NICENUMは、5部からなるのミサ曲の中央3番目に位置し、下記に示すように2つの憐れみの祈りと2つの栄光の賛歌に挟まれています。つまりミサ曲を対称の十字架の形に例えるなら、[SYMBOLUM NICENUM]はその中央に位置しています。

┏━━━ Kyrie

┃ ┏━ Gloria

╋━╋━ SYMBOLUM NICENUM

┃ ┗━Sanctus

┗━━━Agnus Dei

バッハは、このSYMBOLUM NICENUMを晩年に作曲しています。全9曲のうち4曲はカンタータからの転用ですが、5曲は新たに作曲されたものであり、その筆跡には晩年の病による視力の衰えが見受けられるといいます。同じような筆跡が、[Dona nobis pacem]、「ヨハネ受難曲」のパート譜における最後の修正個所と、「フーガの技法」の最後の数ページに見られることから、ミサ曲ロ短調はバッハの晩年に数曲が作曲され、他の曲とともにまとめられたことが明らかです。なお、バッハの息子のC.P.E.Bachは、1786年にこのSYMBOLUM NICENUMのみを演奏していることから、ミサ曲ロ短調の中で最も重要な部分であることが裏付けられていると思われます。

クレドは全9(3×3)曲からなり、その構成には下記に示すように明らかなシンメトリー構造がみられます。

┏━━━1.Credo in unum Deum 4/2拍子 イ長調 合唱

┏━┫

┃ ┗━━━2.Patrem omnipotentem 2/2拍子 ニ長調 合唱

┃ ┏━━━3.Et in unum Dominum 4/4拍子 ト長調 二重唱(S1,A)

┃ ┃ ┏━4.Et incarnatus est 3/4拍子 ロ短調 合唱

╋━╋━╋━5.Crucifixus 3/2拍子 ホ短調 合唱

┃ ┃ ┗━6.Et resurrexit 3/4拍子 ニ長調 合唱

┃ ┗━━━7.Et in Spiritum sanctum 6/8拍子 イ長調 独唱(B)

┃ ┏━━━8.Confiteor 2/2拍子 嬰ヘ短調 合唱

┗━┫

┗━━━9.Et expecto 2/2拍子 ニ長調 合唱

中心に位置する3つの合唱曲(4,5,6)は、それぞれ降誕・受難・復活を意味し、ミサ曲全体の核心部を構成しています。さらにシンメトリーを再び十字架に例えると、その中心をなす第5曲には[Crucifixux](十字架につけられ)が来ています。すなわち[Crucifixux]がミサ曲ロ短調の中心となっています。なお、この3つの合唱曲(4,5,6)は、いずれも3拍子で書かれています。

(1)Credo in unum Deum

Credo1 in unum2 Deum3 私たちは信じます1 ただ一人の2 神を3

この楽章の主題は、グレゴリオ聖歌のクレドの先唱部から取られています(譜例26)。

(譜例26)

この楽章は、パレストリーナの作品に代表される古様式で作曲され、Vn1とVn2が加わった7(3+4)声部のモテット風です。2声部のVnは合唱声部と同等に扱われ、合唱と一緒にフーガを構成しているので、一緒に練習するのがいいですね。この楽章中"Credo"は43回歌われますが、"Credo"の文字数は43(C=3,r=17,e=5,d=4,o=14の合計)となります。ここでも3と4が現われます。また通奏低音は一貫した4分音符の歩みを続け、確固たる信仰を表わしています。

(2)Patrem omnipotentem

Credo1 in unum2 Deum3 私たちは信じます1 ただ一人の2 神を3

Patrem1 omnipotentem2 全能なる2 父を1

factorem1 caeli2 et terrae3, visibilium4 omnium5 et invisibilium6

天と2 地と3 そして全て5 見えるものと4 見えないものを6 創造された1 方を

バッハは、ミサ通常文の頭に"Credo in unum Deum"を追加してこの楽章を作曲しています。第1曲が古様式であるのに対し、この曲は近代的なフーガです。"Credo"の歌詞は3声部、3声部、2声部、3声部、1声部の順に歌われ、合計12(3×4)声部で歌われています。この曲は、1729年に作曲されたカンタータ第171番の冒頭合唱の転用です。その歌詞は次のようです。

"Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm bis an der Welt Ende"

神よ、あなたの誉れは、あなたのみ名のように地の果てにまで及びます。

バッハは第77~82小節で、"visibilium omnium et invisibilium"「全て見えるものと見えないもの」という歌詞に、通奏低音の低いD音からトランペットの高いD音まで駆け昇る音階状の音型を付け、歌詞の意味を音で表現しています(譜例27)。またカンタータ第171番では、"bis an der Welt Ende"「地の果てにまで」が同じ音型となっています。

(譜例27)

(3)Et in unum Dominum

Et in unum1 Dominum2, Jesum Christum,

(私たちは信じます)唯一の1 主2 イエス・キリストを

Filium1 Dei2 unigenitum3, et ex Patre4 natum5 ante6 omnia7 saecula8

全ての7 世8 に先がけて6 父4 より生まれた5 神の2 ひとり 子1 を

Deum1 de2 Deo3; Lumen4 de Lumine; Deum5 verum6 de Deo7 vero2

(キリストは)神3 からの2 神1 、光からの光4 、 真の8 神7 からの真の6 神5

genitum1 non factum2; consubstantialem3 Patri4,per quem omnia5 facta6 sunt

造られずして2 生まれ1 、全てのものを5 造られた6 父と4 同体である3

Qui propter1 nos2 homines3

私たち2 人間の3 ために1

et1 propter2 nostram3 salutem4, descendit5 de6 coelis7

また1 私たちの3 救いの4 ために2 天7 から6 下られた5

Et incarnatus1 est2 de3 Spritu4 Sancto5, ex Maria6 Virgine7

聖5 霊4 により3 処女7 マリアから6 生を1 うけ2

et homo1 factus2 est

そして人1 が造られた2

[Christe eleison]や[Domine Deus]と同様に、第2の神格であるイエス・キリストについての歌詞であるため、バッハはここでも二重唱としています。第1小節で現われるカノン風の動機(譜例28)が、全楽章を支配しています。先行する動機の最後の2個の8分音符にはスタカートが指示されているのに対し、後続する同じ8分音符にはスラーが指示されています。先行する動機は父なる神を表現し、後続する動機は神の御子であるイエスを表現していると考えられています。父と子は一体であるから、この動機の音価は同等ですが、その存在の姿が異なっているのです。

(譜例28)

この動機は、第56小節で初めてユニゾンとなり、そこでは両方にスラーが付けられています。第70~71小節も同様です。その部分の歌詞は"Qui propter nos homines"「私達人間のために」と"et homo factus est"「そして人が造られた」であり、どちらも「人」という語が用いられています。第69小節では突然フラット系の変ホ長調への転調が起こり、"et homo factus est"「そして人が造られた」の歌詞が強調されています。なお、この動機は9(3×3)回繰り返されます。

第21~23小節には、Vn1,Vn2,S1,A のパートに下降する動機(譜例29)が見られ、これは"et ex Patre natum"「父より生まれた」の歌詞に付けられています。また8分音符に変化していますが、同じ動機が第59~60小節、第66小節、第73~74小節にも見られ、それぞれ"descendit"「下られた」,"Et incarnatus est"「生をうけ」,"ex Maria Virgine"「処女マリアから」という歌詞に付けられていることから、バッハの意図は明白です。つまり天の父から地へ遣わされたイエス・キリストを、視覚的にも聴覚的にも示しているのです。

そして"descendit"「下られた」と"ex Maria Virgine"「処女マリアから」の部分にはスラーが付けられているのに対し、"et ex Patre natum"「父より生まれた」と"Et incarnatus est"「生をうけ」に付けられたVn1,Vn2の動機(譜例29)には、(演奏法が難しいと思いますが)スラーとスタカートの両方が付けられ、神と子の一体性を視覚で表わしています。

(譜例29)

(4)Et incarnatus est

Et incarnatus1 est2 de3 Spritu4 Sancto5, ex Maria6 Virgine7;

聖5 霊4 により3 処女7 マリアから6 生を1 うけ2、

et homo1 factus2 est.

そして人1 が造られた2 。

前楽章でも歌われた歌詞を、バッハはもう一度用いて合唱曲としています。これは、[SYMBOLUM NICENUM]を[Crucifixus]を中心としたシンメトリー構造とするためです。またそうすることによって、「イエスの生誕」が強調されています。

楽章全体に広がるVnの動機(譜例30)は、バッハが度々用いる十字架の象徴です。十字架の象徴はそれと同時にXでもあり、ギリシヤ文字で書かれるキリストの頭文字でもあります。

(譜例30)

この楽章は49「(3+4)×(3+4)」小節から構成され、"et homo factus est"「そして人が造られた」の歌詞には合計9(3×3)小節が用いられています。さらに"homo"「人」という語は12(3×4)回現われ、"factus est"「造られた」という語は9(3×3)回現われます。

さらにまた、丁度1小節の長さのVnの動機は最後の小節では使えないものなので、普通であればその動機は49-1=48回となるはずです。ところがバッハはここにもこだわりを見せ、第45小節からは動機をカノン風に展開して(譜例31)合計49「(3+4)×(3+4)」回聞こえるようにしているのです。また第42小節からのアルトには、次の[Crucifuxus]のパッサカリア主題の逆行旋律が顔を見せています。

こうすることにより、"et homo factus est"「そして人が造られた」の歌詞が付けられた第41小節から曲はにわかに緊張し、次の[Crucifuxus]への移行を意識させています。

(譜例31)

(5)Crucifuxus

Crucifixus1 etiam2 pro3 nobis4; sub5 Pontio Pilato

"Pontio Pilato"のもとで5 私たち4 のために3 十字架に1 つけられ2、

passus1 et sepultus2 est.

苦しみを受け1 葬られた2 。

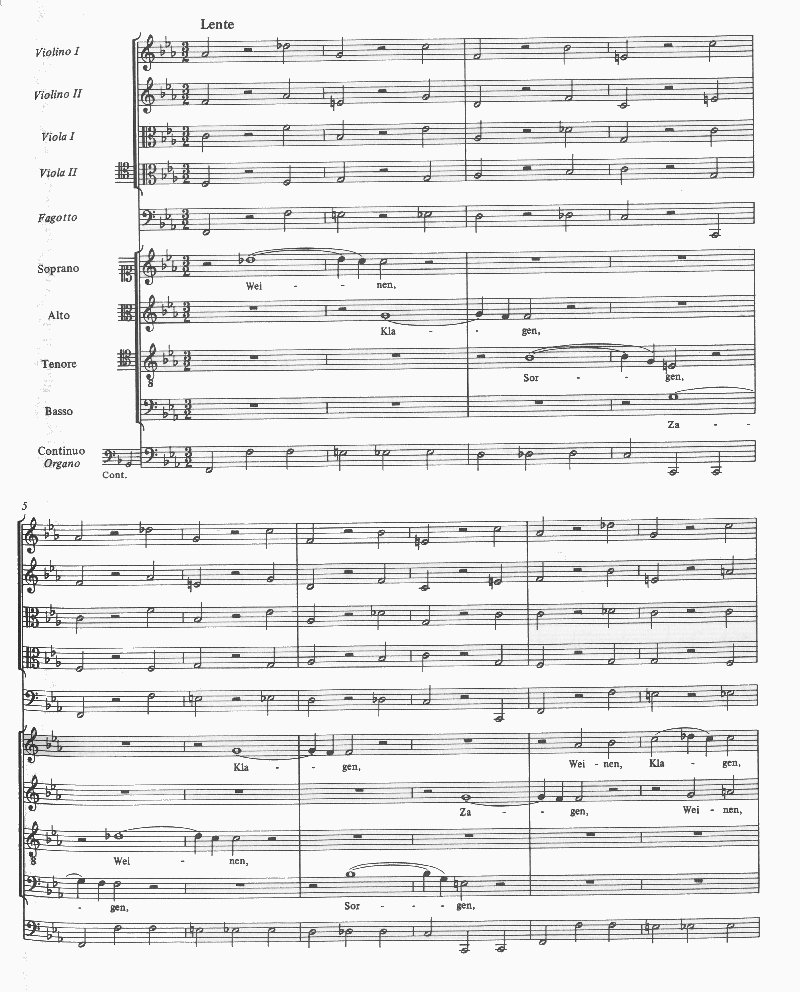

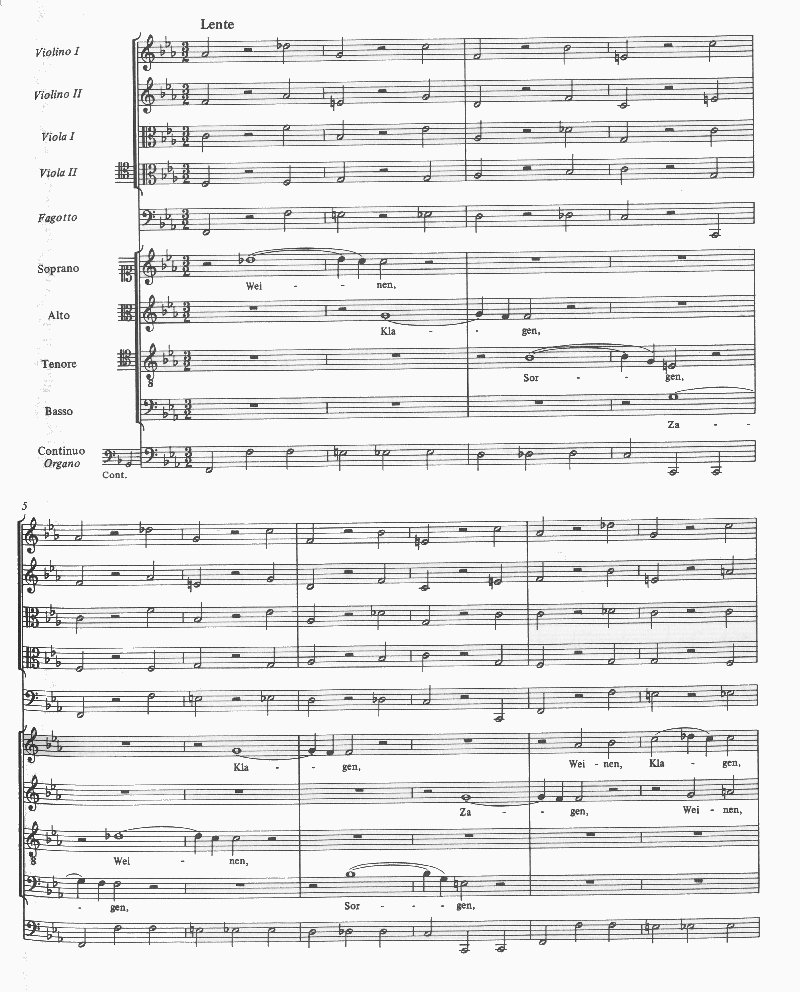

この楽章を検討するに当たって、先ずこの曲は1714年(バッハ29才)に作曲されたカンタータ第12番(BWV12)の第2曲(譜例32)の転用であることを知らなければなりません。その歌詞は、"Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, Angst und Not sind der Christen Tranenbrot, die das Zeichen Jesu tragen"「泣き,悲しみ,憂い,とまどい,恐れそして苦しみは、キリスト者の涙の糧であり、イエスの御しるしを荷いしものなり」です。「イエスの御しるし」とは、十字架を意味しています。

(譜例32)

バッハは、ミサ曲ロ短調の中心である[SYMBOLUM NICENUM]のさらに中心にこの楽章を配置しました。それは、バッハにとってこの楽章が非常に重要だったからに違いありません。このことは、この楽章を詳細に見ることによっても明らかとなります。両曲とも、ラメント・バス(半音下降音型)の反復に基づくパッサカリア形式で書かれています。しかしBWV12では2分音符で書かれているのに対し、[Crucifuxus]では4分音符に分解され律動的な緊張が高められています(譜例33)。

(譜例33)

またBWV12ではこの主題が12回繰り返されるのに対し、[Crucifuxus]では敢えて1回追加され13回繰り返されています。13は最後の晩餐の人数であり、その不吉なイメージによってイエスの受難を象徴しています。そしてこれによって次曲の[Et resurrexit]の開始は、バッハの数である第14回目に相当するのです。

またBWV12ではSopranoと指定されソプラノ全員で歌われるのに対し、[Crucifuxus]では[Quitollis peccata mundi]と同様にS2を指定して音量が弱められています。

ラメント・バスの3回目の主題部分(第5~12小節)では、"Crucifuxus"の語にのみ力点が置かれ、4声部の各声部によってそれぞれ2回ずつ歌われます。そして4回目の主題からは次第に"etiam pro nobis"(私達のためにつけられた)に力点が移動し、第23小節のTenoreで頂点に達します。

しかし第13,14小節でバッハは敢えて#を付けることでBWV12と異ならせ(譜例34)、"Crucifuxus"の語を強調しています。また第17小節のTenoreでは、"fix"(固定して動かない)という語が"Crucifuxus"の頭文字であるCの音で持続されています(譜例34)。

(譜例34)

第7回目の主題部分では、第23~26小節にその主題のストレットがTenoreに現われ、緊迫度が高められています。"Crucifuxus"の語はもはや現われず、"etiam pro nobis"に重点が置かれています。

第8~9回目の主題部分(第29~36小節)では、"passus et sepultus est"「苦しみを受け葬られた」がホモフォニックにまとめられて2回歌われます。1回目は歌詞の意味にふさわしく下降音型が付けられていますが、2回目にはリズムに緊張感が与えられ上行して第37小節に向かいます。

第10~12回目の主題部分(第37~48小節)では、バッハは歌詞全体を再度繰り返しています。このような繰り返しはミサ曲全体の中でも唯一であり、バッハは意識的に繰り返しを行なっていることは自明でしょう。とりわけ"Crucifuxus"の語に与えられた第10回目の主題部分(第37~41小節)が目立っています。この部分の合唱は特に不協和な響きをもちますが、それは第38~39小節のSopranoに現われる十字架の象徴(譜例35)を目立たせたかったのでしょう。

(譜例35)

第49小節ではSopranoとBassに極端に低いEの音が現われ(譜例36)、歌詞の"est"の頭文字を象徴しています。この和音でこの楽章を終えることもできるのですが、バッハはそうしませんでした。次の楽章の[Et resurrexit]は二長調であり、ホ短調がいきなり二長調に進むことは許されないからです。そのためバッハは、第13回目の主題部分(第49~53小節)でニ長調の下属調であるト長調へ転調していきます。"sepultus"(葬る)の語を象徴するように音は益々低音域に導かれ、最後に明るいト長調が響きます。これによって歌詞からイメージされる残酷さと苦難が取り払われ、続いて[Et resurrexit]が鳴り響きます。

(譜例36)

このようにBWV12には無かった第13回目の主題部分をバッハは新たにア・カペラで作曲し、また絶妙な転調を行なって力を入れています。最後の和音の後の静寂の陰には、マタイ受難曲にある"Es ist vorbracht"「こと果たされぬ」と言うイエスがいるかのようです。

(6)Et resurrexit

Et1 resurrexit2 tertia3 die4 secundum5 Scripturas6;

そして1 聖書に6 記されているように5 三3 日目に4 よみがえり2

et ascendit1 in caelum2; sedet3 ad dexteram4 Patris5;

天に2 昇られ1 父なる6 神の5 右に4 座られた3

et iterum1 venturus2 est cum3 gloria4 judicare5 vivos6 et mortuos7;

栄光4 のうちに3 再1 来して2 生きる者と6 死ぬ者を7 裁き5

cujus1 regni2 non3 erit4 finis5

彼の1 統治する国は2 終わり5 なく3 続くだろう4

この楽章は、1727年のカンタータ「遠ざかれ、明るい星よ」(BWVAnh9)第1曲からの転用です。

[SYMBOLUM NICENUM]の中では初めて、フルートも含めたフルオーケストラが用いられ、5声部合唱とともに技巧的な協奏楽章の中で一体となって、キリスト復活の歓喜が熱狂的に描き出されます。[Crucifuxus]とのあからさまなコントラストが示すように、ミサ曲の歴史のどこにも、このような絶対的な確信に満ちたキリスト復活の信仰が表現されたことはありません。

この楽章の主要主題(譜例37)は、前述のホルンの主題と同じ「まさこさま」音型のようなシンメトリカルな構造をもち、その音符数は[Crucifuxus]のラメント・バス主題の数と同じ13個です。

(譜例37)

第9~12小節では、主要主題から発展した動機が駆り立てるような16分音符で歌いあげられ、フーガが展開されます。これはキリストの復活の知らせが人から人へと伝わって行く様を描いているようです。そして第14小節で合唱とオーケストラがホモフォニックに"Et resurrexit"を歌い、S1は勝ち誇ったように高いHの音を歌います。

第28~31小節の通奏低音は、8分音符の反復音からなる半音階上行進行であり、[Crucifuxus]のラメント・バス主題の逆行に近い。また先の13と14の数の使われ方にしても、バッハは[Crucifuxus]と[Et resurrexit]との類似性を重視しているようです。そして[Crucifuxus]のラメント・バス主題と逆の半音階上行進行の主題は、キリストの昇天を音として表わしたものと考えられます。

第50~66小節は、"et ascendit in caelum; sedet ad dexteram Patris"「天に昇られ、父なる神の右に座られた」の歌詞の部分です。ここではどの声部も"ascendit"(昇る)の歌詞を描写しています。例えば第51小節のTenoreは、シンコペーションのリズムで生き生きと5度上へ跳躍します。第58小節ではTenoreとS2がオクターブの跳躍を見せ、第60~63小節ではVnとVaが上行する分散和音を奏し、Bassが第62小節で上行音型を見せるとともに、通奏低音は半音階上行進行の主題を奏しています(譜例38)。このように音楽全体で歌詞にいうキリストの昇天を表わしているのです。そして第64小節のBassでは、"sedet"「座る」にこれまでの上行音型と対称的にオクターブの下降跳躍を与え、昇天したキリストの確固な威厳を表現しています。

(譜例38)

第2セクションである第66~85小節は、"et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos"「栄光のうちに再来して生きる者と死ぬ者を裁き」の歌詞の部分ですが、この部分だけが短調で作曲されています。これまでVnやSopranoなどの上声部でのみ用いられていたトリラー風の16分音符の動きが突然通奏低音に現れ、また歌詞はBassのみで歌われ、管楽器は沈黙します。

弦楽器は通奏低音の和音を満たしているだけであり、歌詞の部分はBassと通奏低音だけで演奏されているといっていいでしょう。このように短調と低音だけを用いたバッハの意図は明かであり、ヨハネ黙示録の記述を思い起こさせる歌詞の意味を音で象徴しているのです。なお、"vivos"(生きる者)には高い音を与え、"mortuos"(死ぬ者)には低い音を与えています(譜例39)。

(譜例39)

第3セクションの第86~111小節は、"cujus regni non erit finis"「彼の統治する国は終わりなく続くだろう」の歌詞の部分ですが、ダ・カーポで作曲されトランペットが第1セクション以上に活躍しています。

先ず合唱のフガートの開始(第93~94小節)に、トランペットの輝かしい「音の冠」が付けられています(譜例40)。また第101小節からは、第1セクションでは無かったのですが、トランペットがSoprano,Altoと重複されています。さらに第110~111小節では、第1トランペットは他の声部から解放されながら力強いリズムで高いD音まで到達し、その部分の歌詞である"non erit finis"「終ることがない」を締めくくっています(譜例41)。

すなわち、前の"vivos et mortuos"の荒々しさや暗さで表現された最後の審判の恐怖は、この部分の明るさと輝かしさで表現された神の永遠の支配を確信することで消失するのです。

(譜例40)

(譜例41)

(7)Et in Spiritum sanctum

Et in Spiritum1 Sanctum2,Dominum3 et vivificantem4;

(私たちは信じます)聖1 霊2 、生命の4 与えぬしを3

qui ex1 Patre2 Filioque3 procedit4

(聖霊は、)父と2 子3 から1 出給い4

Qui cum1 Patre2 et Filio3 simul4 adoratur5 et conglorificatur6

父と2 子3 とともに1 誉められ5 かつ4 讃えられ6

qui locutus1 est per2 Prophetas3

預言者達3 によって2 語られた1

Et unam1 Sanctam2 Catholicam3 et Apostohcam4 Ecclesiam5

(私たちは信じます)唯一の1 聖なる2 公の3 信徒の4 教会を5

信仰告白は、第三位格である「精霊」へ、さらには「教会」へ向けられます。高い音域のバス・アリアですが、随伴するオーボエ・ダモーレ(「愛のオーボエ」)とのデュエットは、新旧両教会の和解を象徴するものとされています。バッハは、16分音符を「生気」の象徴として用いる場合が多いのですが、この楽章では第16小節で"vivificantem"「生命を与える」の語に用いています(譜例42)。

(譜例42)

また「父と子と精霊」という三位を同質的および同時的に讃えるために、第66小節で歌われるBassの動機が、2本のオブリガート・オーボエで繰り返されています。さらに、通奏低音第69小節のタイで結ばれたC#の音から出発する半音階的上行音型(譜例43)は、[Et resurrexit]と同様に[Crucifixus]のラメント・バス主題を想起させます。

(譜例43)

この楽章でバッハは、例えば第29~36小節で、歌詞の語順をほとんど恣意的に変更しています(譜例44)。つまり歌い終った歌詞の中から必要な部分のみを取り出し、並び替えて繰り返しているのです。なぜ、このようなことをしたのでしょうか。歌詞を強調するため、あるいは作曲上の都合でしょうが、私には全部で144(3×4×3×4)小節とするために敢えてそうしたように思えます。

(譜例44)

(8)Confiteor

Confiteor1 unum2 Baptisma3 in remissionem4 peccatorum5

私は罪の5 許しのためである4 唯一の2 洗礼を3 認めます1

この楽章は、第1曲の[Credo]と同様に16世紀教会音楽の伝統的なスタイルで書かれています。通奏低音の4分音符の動きに支えられ、5声部のア・カペラで歌われます。後半ではカントゥス・フィルムス(定旋律)に当時ライプチッヒの教会で歌われていたグレゴリオ聖歌の旋律が用いられています。先ず、オクターブの跳躍が特徴的な第1主題(譜例45)が各声部2回ずつ繰り返されます。

(譜例45)

次いで第16小節から第2主題"in remissionem peccatorum"が歌われます(譜例46)。"in remissi"には推進力ある3つの4分音符が同音で付けられていますが、3つ目の4分音符には他声部が必ず不協和音でぶつかっています。そして"peccatorum"で緊張状態が解消されています。

(譜例46)

第2主題が終る第32小節より1小節前から、第1主題と第2主題が組み合わされています(譜例47)。これによって歌詞と音楽の結びつきが明らかとなるのです。すなわち、洗礼による信仰告白は、同時に罪の許しを意味しているのです。

(譜例47)

続いて両主題はフーガで展開され、通奏低音とBassの半音階上行音型の後に、第69小節で第2主題のストレットが行なわれます。第16小節と第65小節からの通奏低音に見られるように、[Crucifixus]のパッサカリア主題と関係ある半音階的音型(譜例48)をバッハはまたしても用いていますが、両個所とも第2主題の歌詞"in remissionem peccatorum"と密接な関係にあります。すなわちバッハは半音階を通じて、「十字架」と「罪の許し」が因果関係にあることを示しているのです。

(譜例48)

第73小節からは、グレゴリオ聖歌の旋律をカントゥス・フィルムスとして取り上げています。先ずBassとAltoで5度のカノンとして現れ、次いでTenoreに全音符で現われます。カントゥス・フィルムスの後に曲はト長調となり、次の曲の下属調となっています。

このままAdagioの[Et rxpect]に続けることもできたのでしょうが、バッハは敢えて"in remissionem peccatorum"を繰り返しています。この部分では"peccatorum"に暗く沈んだ表情を与えていますが、これは次に続く歌詞に暗黙のうちに含まれる最後の審判の告知と関係があるのでしょうか。

(9)Et expect

Et expecto1 resurrectionem2 mortuorum3,et vitam4 venturi5 saeculi6

そして死者の3 よみがえりと2 来5 世の6 生命を4 待ち望みます1

Amen

アーメン。

バッハはこの歌詞に2つの曲を付けています。1曲目は前曲に連続する第123小節から始まるAdagioのア・カペラで演奏され、2曲目はVivace e Allegroでフルオーケストラで演奏されます。このように一つの歌詞にまったく対称的な二つの曲を付けたのは、[Kyrie]の冒頭4小節は別としてミサ曲全体の中でこれだけです。

1曲目は、とりわけ和声が不安定です。第124小節ではニ長調から変ホ短調へ小節内で転調したり、和声の方向をとらえることが極めて困難です。しかし歌詞との関係で音を見直すと、色々とおもしろい事実が見つかります。

先ず"expecto"の語は、変ロ音をめぐる調性と長い持続音で特徴付けられます。変ロ音(B)はバッハの頭文字であり、またバッハは初期のカンタータ第131番以来「待つ」ことを長い持続音で象徴しています。すなわち"expecto"(待ち望んで)いるのはバッハなのです。

一方、"resurrectionem"の語はニ長調ないしはその近親調であり、リズムは4分音符の動きをはっきり見せています。しかしその動きは、例えば第134小節のTenoreの動向が次のAllegroの第7小節と一致する(譜例49)など、次の楽章を予示し、「よみがえり」という語を音で示しているのです。

(譜例49)

第137小節でニ長調の属和音であるイ長調に達したので、ここからAllegroを開始しても良かったのですが、バッハはまたしても"et expecto"を始めています。S1の最初の3つの音はヘ長調であり、再び変ロ音をめぐる調性が用いられています。そしてバッハは第139小節で嬰ロ音を書き、前小節のハ音と同じ音であるのに区別して書いています(譜例50)。これは前回(第125小節)は変ホ短調へ転調したのを、今回は明るいシャープ系の嬰ハ短調へ転調したことを視覚から対比させるものだと思われます。

(譜例50)

さらに"mortuorum"の語では、第136小節でAltoがS1とS2を超えた高音を歌い、第144小節ではTenoreが同じことをやっています。これは下にある音を最上にもちあげることで、死者の復活を描写しているのでしょう。

第144~145小節の和音は、第132~133小節と同じ減和音です。この和音は解決を必要とする性格をもっていますが、ここでは復活を期待するものとして使われています。その期待はAdagioの最終小節で通奏低音がイ長調からニ長調へ向かうことで準備され、Vivace e Allegroの開始で現実となるのです。

Vivace e Allegroは、1728年に作曲されたカンタータ第120番(BWV120)の転用です。BWV120は4声部ですが、ミサ曲ロ短調ではバッハはこれを5声部に大々的に改作しています。この楽章の冒頭は、ドミソの音だけで低音から高音に湧き上がっていくファンファーレ動機(譜例51)、トランペットに先駆けて入るティンパニ、増大していく楽器編成で特徴付けられます。このように冒頭数小節で緊張が徐々に強められていくことにより、暗いAdagioの最後の小節を破って復活の期待が湧き上がっていきます。

(譜例51)

ファンファーレ動機は、最後の審判で吹かれるラッパを象徴しています。また第26小節からは、"resurrectionem mortuorum"(死者のよみがえり)の歌詞の部分にティンパニが独奏的に用いられていますが(譜例52)、これは死者のよみがえりの日の大地の振動を象徴しているのでしょうか。

(譜例52)

[expecto]にはオクターブや5度の跳躍が付けられ、「よみがえりの期待」が音で表わされています。また第10小節からのオーケストラと、第40小節からの"resurrectionem"に付けられた合唱フーガ、第87小節からの"Amen"フーガに見られる湧き上がるような動機が目立っています(譜例53)。この動機はBWV120に由来するものですが、BWV120ではこの動機は"steiget bis zum Himmel nauf"「天上にまで湧き上がっていきなさい」の歌詞に付けられています。すなわちバッハはこの動機で、よみがえった死者が天上へ昇る姿を具現しているのです。

(譜例53)

ひとしきり"Amen"がフーガで歌われた後、中声部に再び"expecto"が現われますが、もはや"resurrectionem mortuorum"は現われず"expecto vitam venturi saeculi, Amen"とホモフォニックに歌われ(譜例54)、来世の生命が強められることで[SANCTUS]への架け橋とされています。

(譜例54)

第3部 SANCTUS

この楽章は、ミサ曲ロ短調の中で最も古い部分であり、1724年に作曲されました。[Credo]などが作曲される20年以上も前のことです。この楽章は前半のホモフォニックな部分と、後半のポリフォニックな部分に明瞭に分かれています。

1.Sanctus 4/4-3/8 拍子 ニ長調 合唱

Sanctus1, Sanctus, Sanctus

聖なるかな1 、聖なるかな、聖なるかな

Dominus1 Deus2 sabaoth3

万軍の3 主である1 神2

Pleni sunt1 caeli2 et terra3 gloria4 tua5

天と2 地は3 その方の5 栄光で4 満ちている1

この楽章の前半部では3という数が溢れ、[3ctus]とでも言った方がよいでしょう。3本のトランペット、珍しい3本のオーボエ、3連符、3声部ずつで歌われる合唱群、冒頭の3唱される"Sanctus"の叫びとさらにそれが3回(第1~3,7~9及び13~15小節)なされること、などです。

合唱は基本的に3連符と4分音符で歌われ、3声部ずつで3連符と4分音符が交互に交換されながら進行します。またそれまで専ら4分音符を受け持っていたトランペットにも第39小節で3連符が現れ、通奏低音にも第44小節から3小節にわたる3連符が現われて、曲はその3連符を1小節とする3/8拍子の[Pleni sunt coeli"へと流れ込みます。

ここまでに高められていた内的緊張感は、"Pleni sunt coeli et terra gloria tua"「天と地はその方の栄光で満ちている」のフーガで爆発します。このフーガはTenoreだけの1声部から始まり、バッハはここで明らかにコントラストを求めています。ファンファーレを思わせる第1主題(譜例55)は、"Gloria"の歌詞に付けられた16分音符と、それに続くヘミオラで特徴付けられています。この第1主題は4小節間通常のリズムで歌われ次いでヘミオラとなりますが、1小節を1拍でとると4+3のリズムとなり、それによって躍動感が与えられています。この第1主題は、第77小節までの間に各声部合計7(3+4)回歌われ、この楽章の終りまでに12(3×4)回歌われます。

(譜例55)

第78小節からは、4つの16分音符の動機で特徴付けられる第2主題(譜例56)が始まります。この動機は既に第49小節(譜例55)の通奏低音に現われていますが、副主題ともいうべき"Gloria"の語に付けられた16分音符のメリスマの動機でもあります。

(譜例56)

第1主題は、12回目のS1(147小節)に続き1小節遅れてトランペットで高らかに吹きならされています(譜例57)が、その終りの小節はS1と同じです。つまりトランペットが1小節短くなっています。バッハはこうすることによって第1主題を圧縮し、第153小節から上昇するメリスマ及びバス動機(譜例57)とともに曲に緊迫感を与えています。なお、[Sanctus]は全部で168小節あります。168=3×4×14であるのは偶然でしょうか。

(譜例57)

第4部 OSANNA, BENEDICTUS, AGNUS DEI ET DONA NOBIS PACEM

1.Osanna in excelsis 3/8拍子 ニ長調 合唱

2.Benedictus 3/4拍子 ロ短調 独唱(T)

3.Osanna in excelsis 3/8拍子 ニ長調 合唱

4.Agnus Dei 4/4拍子 ト短調 独唱(A)

5.Dona nobis pacem 4/2拍子 ニ長調 合唱

(1)Osanna in excelsis

Osanna in excelsis1 !

いと高きところに1 オザンナ!

合唱は[Sanctus]より多い8声部となり、フルートも加わって全声部の数は20とミサ曲中で最大の編成です。そして次曲の[Benedictus]は、ミサ曲中で最小の編成ですので、この二曲には大きなコントラストが与えられています。

この楽章の由来は、1734年に作曲された世俗カンタータBWV215[Preise dein Glucke,geseghetes Sachsen]「汝の幸を讃えよ、恵まれしザクセン」の第1曲です。BWV215は器楽の前奏部をもつのに対し、[Osanna in excelsis]では歌詞にふさわしく合唱だけのユニゾンからなる主動機で開始しています。BWV215にもあるこの主動機は、前曲の第2主題である[Pleni sunt caeli]の動機と似ています(譜例58)。つまり、バッハは[Sanctus]と[Osanna in excelsis]に統一感を与えたかったのでしょう。

(譜例58)

"Osanna"の叫びは第12小節までに9(3×3)回聞こえ、第13~14小節で"in excelsis"が歌われて歌詞が完結します。第14小節からは先ず第1合唱隊によりコロラトゥーラ風のフガート動機(譜例59)が展開されます。一方、第2合唱隊は主動機をユニゾンで3回繰り返します。第38小節からは第1合唱隊と第2合唱隊の役割が交代され、第1合唱隊が主動機をユニゾンで3回繰り返します。

(譜例59)

続いてフガート動機が第1合唱隊・第2合唱隊・木管と弦・トランペットの順に対位法的に現れ、第85~86小節で頂点となります。そして器楽による主動機とフガート動機の協奏的な展開の下で、合唱群は交互にホモフォニックに歌います。第102~104小節で8声部の合唱が歌われた後、曲は突然ア・カペラのpianoとなり、第108小節の20声部によるforteとのコントラストが与えられています(譜例60)。

(譜例60)

(2)Benedictus

Benedictus1 qui2 venit3 in nomine4 Domini5

恵まれたものよ1 、主の5 み名において4 くる3 ものは2

主のみ名において下り給うたキリストへの、敬虔な呼びかけを内容とし、情感の込められた音楽です。この楽章は、FlとTenore及び通奏低音の3声部で書かれています。3声部であること、両脇の二つの同じ合唱曲の間であること、及びオブリガート楽器に同じFlが用いられていることは、マタイ受難曲の、二つの同じ合唱[Lass ihn kreuzigen]の間のアリア[Aus Liebe] と共通しています。またFlの表情にもマタイ受難曲ときわめて似たものがあります。

慎み深い瞑想の表現は全楽章を通して見られますが、第45小節の第1拍で予想されるカデンツ形成の音に代わって登場する和声的な「はぐらかし」と、通奏低音にも支えられない第48小節のTenoreの孤独な最後の音(譜例61)が、この表現を特異な姿で強調しています。これはキリストの受難を表わすものでしょうか。なお"Domini"(主)は、9(3×3)回歌われます。

(譜例61)

(3)Osanna in excelsis

Osanna in excelsis1 !

いと高きところに1 オザンナ!

控え目な前曲の表情は、華やかな[Osanna] の繰り返しによって解放されます。

(4)Agnus Dei

Agnus1 Dei2, qui3 tollis4 peccata5 mundi6

神の2 小羊よ1 、世の6 罪を5 とり除いてくださる4 方よ3

miserere1 enobis2

私たちを2 憐れんでください1

この楽章は、1735年に作曲された「昇天祭オラトリオ」(BWV11)中のアリアの転用です。BWV11ではイ短調でしたが、バッハはそれを次曲のニ長調の下属調であるト短調に転調しています。器楽導入部には、[Kyrie eleison]の動機と近親的な関連(譜例62)があり、これがためにBWV11を転用する気になったのでしょうか。

(譜例62)

バッハは歌詞の始めの二つの祈りを、それぞれ22小節ずつの同じ長さ(1~22・23~44)に作曲しています。しかし歌部分の小節数は、1回目が14小節(9~22)なのに2回目は18小節(27~44)で、2回目が4小節長くなっています。両方の歌詞を見ると、2回目は"Agnus Dei, qui tollis peccata"が1回多いことがわかり、その分が4小節多いのです。ミサ通常文では、[Dona nobis pacem]の前に"Agnus Dei, qui tollis peccata mundi"がもう一度唱えられますが、1回多いのはその3回目の"Agnus Dei, qui tollis peccata mundi"を明示したものでしょうか。

また、この3回目の部分の最後には、第34小節でフェルマータが付けられています(譜例63)。これはミサ曲全体を通じて、一つの楽章の流れを中断するために求められている唯一のフェルマータです。このようなフェルマータはヨハネ受難曲やマタイ受難曲にも見られますが、受難曲では十字架につけられたイエスを見つめて音楽が立ち止まり、犠牲の意味を考える時間をつくるためなのでした。つまり第34小節のフェルマータの意味は、この世の罪を十字架にかかって負い給う神の小羊へ呼びかけることで、同じ機能を果そうとしているのです。

(譜例63)

(5)Dona nobis pacem

dona1 nobis2 pacem3

私たちに2 平和を3 お与え下さい1

この楽章は[Gratias agimus tibi]とほとんど同一で、どちらも4拍子です。ところがリズムの取り方に大きな相違が見られます。すなわち[Gratias agimus tibi]では、歌詞のとおり1拍目と3拍目に強拍が来るように作曲されています。ところが[Dona nobis pacem]では、歌詞では"Do-","no-","pa-"にアクセントがあるのですが、例えばBass声部を見ると、その歌詞の位置は2拍目,1拍目,4拍目,3拍目とばらばらであり、必ずしも強拍の位置となっていません(譜例64)。

(譜例64)

ここで見方を替えて、小節線を取ってしまいましょう。そしてBass声部を歌ってみると、"Do-","no-","pa-"に必然的にアクセントがきます。つまり歌っているのは3拍子なのです(譜例65)。

(譜例65)

これからバッハの意図は明瞭です。すなわち4拍子の中に歌詞のもつ3拍子を組み込むことにより、「天(3)の平和を地(4)にも与えて下さい」というメッセージを音楽でも表しているのです。

若い頃、日曜日にアメリカのとある街を歩いていたら、カトリック教会でミサが始まりました。興味があったので、クリスチャンではないのに参列してみました。隣の人のしぐさを真似して立ったり、座ったり、祈ったりするうちにミサが進行しました。聖体拝領の時はさすがに遠慮して、いただけませんでしたが・・。ミサの最後に"Peace, Peace"と言い合いながら周りの人と握手を交わしたとき、これが"Dona nobis pacem"なんだ、と実感しました。

またバッハアンサンブル名古屋の名称でのドイツ公演の時、空き時間にふらっとライプチヒの聖トマス教会に入ったら、偶然、ゲヴァントハウスオケとトマナコアがリハーサルしていました。二階オルガン前のステージから降ってきた音楽は、何と"Dona nobis pacem"でした。聴いているのは立ったままの私ただ一人、私のために演奏してくれているようで、感動して涙が頬を伝いました。あれは、天国のバッハからのプレゼントだったと信じています。

読んでいただき、ありがとうございました。平和な世の中になりますように!!